BLOG

エビちゃん日記

- あんしんはしんどい日記

- 大地を守る会

- 生産者・産地情報

12月19日(土)は、二ヵ所の斎場を回ることとなった。

こんな経験、もちろん初めてである。

一人は、オルター・トレード・ジャパン(ATJ)の元代表、

堀田正彦さん。

もう一人は、出版社・コモンズ の代表、大江正章(ただあき)さん。

大江さんが亡くなったと知らされたのは15日、

稲葉光圀さんの告別式からの帰り道だった。

斎場から宇都宮線・石橋駅まで一緒に歩いた

「日本の種子(たね)を守る会」アドバイザーの

印鑰(いんやく)智哉さんが、

電車を待っている間にスマホをチェックしていて、

「大江さんが亡くなった~」と小さな声で呟いたのだった。

僕はその日の行きの電車で、大江さんの新著『有機農業のチカラ』

(10月30日刊)を読み終えたばかりだった。

トドメの一撃!を食らったような気分で、僕は

読んだばかりの本を眺め、あるいはただめくりながら、

ぼんやりと函南に引っ返した。。。

19日は、どちらも葬儀・告別式は親族のみで、

僕ら友人・知人・仕事関係者は「お別れ」の弔問となる。

早朝に函南を立ち、熱海から新幹線は使わず、

東海道線-湘南新宿ライン-西武新宿線と乗り継いで、

江古田駅に降りる。

何とはなしに、根府川の海 を眺めて行きたかったのだ。

大切なことを忘れないようにしよう、そう思って。

江古田駅のトイレで黒のネクタイに締め替え

(締めているところを藤田さん-オイシックス・ラ・大地㈱会長-

に見られた。ちょっと恥ずかしい)、

徒歩2分で江古田斎場に着く。

手を消毒して、体温を測られ、受付を済ませ、

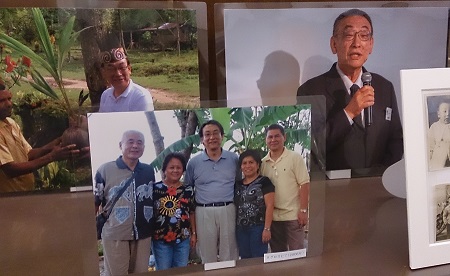

「お別れ」の対面までしばし、写真や映像を眺める。

堀田さんとは、個人的にはさほどのお付き合いではなかった。

ただ、出会いが刺激的で、かつその後の動きに

僕は大きな影響を受けてしまった、そんな一人だ。

時は1986年秋、

過去に何度か書いたことのある「ばななぼうと」という、

時代を画した一大イベントで、僕は堀田さんの存在を知った。

僕ら “ 食の安全と国内の一次産業支援 ” を掲げる自給派に対して、

“ 俺たちは(特に日本は)食で世界とつながっているのだ ”

と問題提起したのが、当時の「ネグロス・キャンペーン委員会」

の堀田さんだった。

同委員会は、フィリピンのネグロス島で起きていた

飢餓救済のために、1986年2月に結成された組織である。

その島は、スペインによる植民地支配から

200年にわたって、島全体が砂糖産業に依存していた。

1980年代前半、砂糖価格の大暴落によって、

農園地主が砂糖キビ生産を中止したことで、

仕事を失った島民たちが生きてゆけなくなり、

子供たちが餓死するまでになった。

それは 「つくられた飢餓」 と呼ばれた。

遠く名も知らない島の飢餓に、実は「加担」しながら、

安穏と食の安全を求める消費者は「犯罪的」ですらあると、

堀田さんは突き付けてきた。

そんなことはもちろん承知している。だからこそ、

我々の自給運動もまた 「連帯」 につながっていて、

ここにいるのだ・・・

いや、まあ、、、いま思い出しても血がざわついてくる。

そんな 「正義論」 をたたかわせた時代があったのだ。

船中で行なわれたシンポジウムは紛糾し、ヒートアップした。

そのへんの話は、かつて大地を守る会のHPで連載したので、

ご参照いただきたい。

その後は、「生活援助から自立支援=共生へ」 となる。

現地の人も言った。

「欲しいのは魚ではなく、魚を獲る方法だ」 と。

搾取される砂糖キビ労働者から “ 自立農民 ” に向かって、

農場が建設され、日本の有機農家との交流が生まれていく。

お金や物資の援助(カンパ活動)で終わらない、

市民レベルで協力し合う経済活動の必要性が議論され、

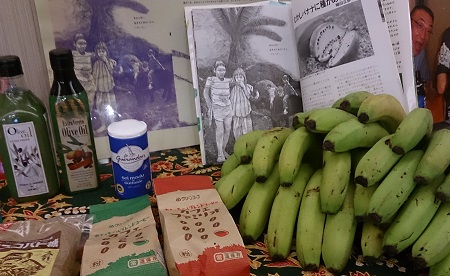

そこから、伝統的に作られていた砂糖(マスコバト糖)や、

山に自生していたバランゴンバナナの

“ 海を越えた産直 ” 活動が開始された。

その市民レベルでの貿易を担う会社として設立されたのが

ATJである。

1989年、「ばななぼうと」 から3年後のことだった。

大地を守る会はそれでも、ATJ設立には出資して応援しつつ、

バナナも砂糖も 「輸入農産物は扱わない(国産支援)」

の姿勢を堅持した。

ただ徳之島の国産バナナは “ 幻の~ ” と言われて

販売まで至ることは殆どなく、

「ばななぼうと」から10年ほど経って、

ようやく「大地」はバランゴンバナナの販売を開始する。

バランゴンバナナを扱う団体で構成された

通称「バナナ会議」に初めて出席した時、

堀田さんが「ようやく来てくれたね」と

笑って出迎えてくれたのを、僕は今でも覚えている。

以後、エコシュリンプ(エビ)にコーヒー、

パレスチナのオリーブオイルと、ATJとの関係は深まり、

その流れは「互恵のためのアジア民衆基金」設立へと発展した。

今では普通に語られる

「フェアトレード」という言葉もなかった時代に、

その種を蒔き、苗を植えたパイオニアが逝った。

膵臓ガンで7ヶ月の闘病生活だったと聞かされる。

1月1日の誕生日の前に、、、享年72歳。

11時、「お別れ」の対面が始まり、

藤田さんと並んで、手を合わせさせていただく。

アフガンに散った中村医師ではないけれど、

この人もまた、アジアで井戸を掘った人(開拓者)である。

そんな、いわば我々の「創業者」がまた一人、いなくなった。

次の世代として、覚悟が問われるような気がして、しんどいです。。。

合掌

次は、同世代との「お別れ」に向かう。

いったい何という試練か。。。

黙っていると辛いので、藤田さんと二人で軽い会話をしながら、

新宿区上落合「最勝寺」へと移動した。

お問い合わせ

Contact

商品、委託加工、

その他ご不明点につきましては、

お気軽にお問い合わせくださいませ

-

055-974-2236

8:00-17:00(土日祝除く)

- お問い合わせフォームはこちら