BLOG

エビちゃん日記

- 生産者・産地情報

- 食・農業・環境

2月4日、立春の日。

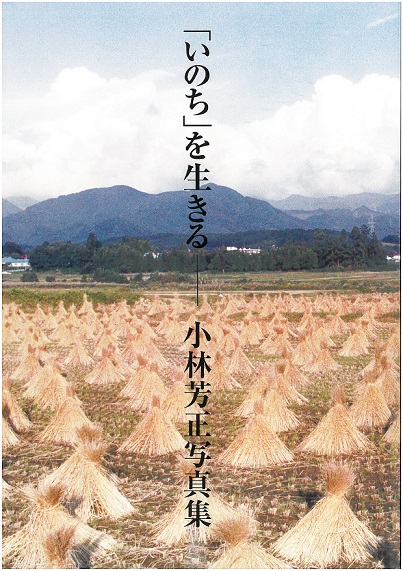

昨年7月に亡くなられた小林芳正さんの写真集が、

ようやく出来上がった。

タイトルは、

『「いのち」を生きる - 小林芳正写真集』。

福島県熱塩加納(あつしおかのう)村(現喜多方市)で、

地域ぐるみでの有機農業の発展を指導したカリスマ農協マン。

農協管内の農家の田んぼは一枚残らず状態を把握していたという、

おそるべき指導者。

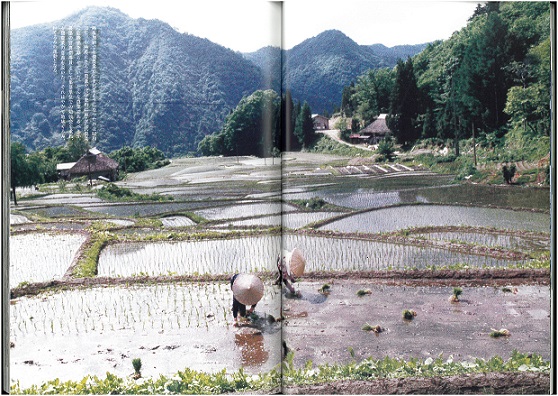

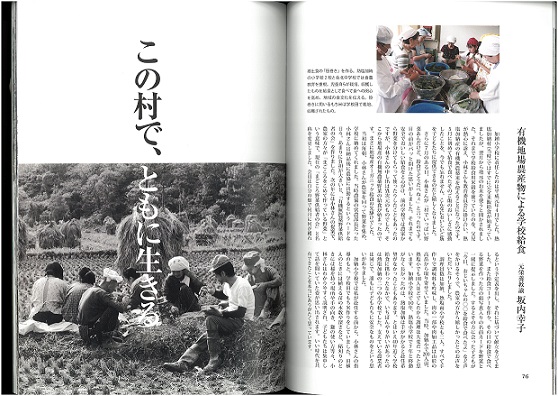

いっぽうでカメラをこよなく愛し、村の四季折々の自然や農作業の風景、

人々の生業(なりわい)や行事などを撮り続けた。

芳正さんの写真には、郷土への「愛」が詰まっている。

彼を知る人たちは皆、そう感じていたと思う。

生前に完成させることは叶わなかったが、

2月5日、大和川酒造店元社長(現在顧問)・佐藤和典さんと

編集作業にあたってくれた松田純子さんに託して、

霊前に届けてもらった。

小林芳正さんの業績は何といっても、

有機農業を一個人ではなく、地域の取り組みとして進めたことだ。

写真集に収めたプロフィールによれば、

それは1980(昭和55)年にスタートしている。

「有機農業」がまだ、

ごく限られた “ 変わり者 ” の世界でしかなかった時代に、

農協として取り組もうとしたご苦労は、どれほどのものだったろう。

いささかでも自己保身を考えたなら、到底できない仕事だ。

当時芳正さんは、みんなには初期の除草剤使用を1回だけ認めていたが、

ご自身は、自分の田んぼで合鴨農法を試すなど、

完全無農薬栽培への技術の研究に余念がなかった。

「自分ができないものを人に勧めることはできない」と、

リスクはまず自分が背負った。

写真集に一文を寄せてくれた農協時代の後輩、

岩下清さん(「ネットワークいのち」代表)によれば、

「農協内には小林さんのことを苦々しく思う人もいたが、

会員からの篤い信頼を思えば何も言えなかった・・」んだとか。

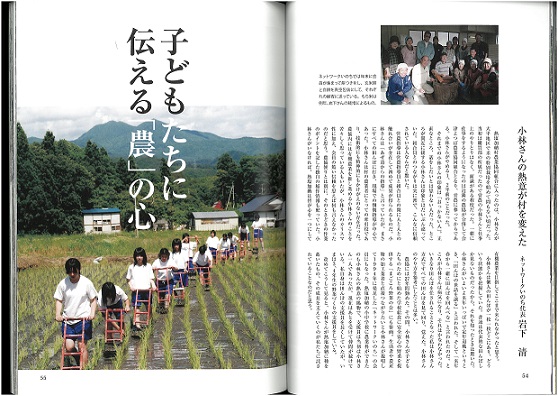

そしてもうひとつの特筆すべき業績は、

米をはじめとして、地産地消の学校給食を実現させたことである。

せっかく農薬も使わずに育てた米である。

なにより地元の子供たちに食べさせてやりたい。

そんな思いから、1988年に稲作体験学習に取り組み、

翌年には村内ふたつの小学校で「村内産特別栽培米による給食」を開始、

同時に有機野菜の供給も実現させた。

以来、小林さんは、農協に出勤する前に農家を回っては、

学校に野菜を届け続けたという。

当時の栄養士、坂内(ばんない)幸子さんが寄せてくれた一文には、

こうある。

5月に初めて給食で食べたそのご飯のおいしさに感動したことを、

今でも忘れません。

こんなにおいしいご飯を子どもたちに提供できるのだと嬉しくなりました。

・・・・・

小林さんの申し出は異次元のものでした。そこから

地場産の有機無農薬野菜の給食が始まったのです。

まさに地場産オーガニック給食の先駆けでした。

いま全国あちこちで、地産地消型の学校給食が広がりつつある。

千葉県いすみ市のように、地元産の有機米で市内すべての学校給食を賄う

自治体まで現れている。

しかし30年以上も前に、福島県会津地方の小さな村で、

一人の農協マンとお母さんたちの運動によって「地場産オーガニック給食」

を実現させた歴史が存在することを、知る人は少ない。

しかも2007年には、

村内の小学校で全国初となる「農業科」が新設されていることも。

給食は、「人づくり」の一環としてあるべきことを、

先達の村は教えている。

農水省が一昨年に掲げた「みどりの食料システム戦略」では、

2050年までに「有機」の面積を25%(約100万ha)にまで広げると

謳っているが、その内容を小林さんが見れば、おそらく

こう一喝されることだろう。

「思想がない!」

有機農業は、地域づくりであり、人づくりである。

「美しい村」をつくり、子どもたちに食の大切さを教えられる力を、

有機農業は持っている。

有機農業は、人々の健康を守るものであるばかりか、

食の自給・自立政策の柱となり得るものであり、

環境政策であり、資源(循環)政策でもあり、また

過疎化対策にも少子化対策にもなるものである。

「有機」政策とは、数値目標で示すものではなく、

「未来社会」ヴィジョンとして描くものなのだ- と。

小林さんの語る「有機農業」とは、

たんなる技術的基準ではなく、思想であり、「生き方」であった。

まさに「嚆矢(こうし)」と呼ぶにふさわしい、

ホンモノの哲人だった。

2006年、熱塩加納村が喜多方市に合併するとき、

小林さんは「村」を残せと、強く訴えていた。

ちなみに現在の地名は「喜多方市熱塩加納町」となっている。

「村」だからこそイイんじゃないかと、腹の底から悔しがっていた。

郷土愛の塊のような人だった。

写真集では、「あとがき」を書かせていただいた。

やむなく掲載から外した美しい写真の数々に、さらには

本来なら寄稿をお願いすべきだったたくさんの関係者の方々にも、

失礼の段を、この場を借りてお詫びいたします。

小林芳正さんは、「いのち」という重たい言葉を

衒(てら)いなく語れる稀有な人物でした。

願わくば、有機農業運動の嚆矢として芳正さんが果たした功績が、

いつまでも語り継がれんことを。

そう念じつつ、彼の薫陶を受けた者の一人として、

本写真集を刊行できることを誇りに思います。

小林芳正様。

遅くなりました。お届けします。

合掌

※ なお、本写真集は市販されるものではありません。

ご希望の方には、部数の許す限り、送料実費でお送りいたします。

戎谷までメールいただくか、「コメント」欄にその旨明記して送信ください。

のちほど、こちらからご連絡差し上げます。

お問い合わせ

Contact

商品、委託加工、

その他ご不明点につきましては、

お気軽にお問い合わせくださいませ

-

055-974-2236

8:00-17:00(土日祝除く)

- お問い合わせフォームはこちら