BLOG

エビちゃん日記

- 食・農業・環境

遅くなったけど、やっぱりこのレポートは残しておかないと

寝覚めが悪い。

べつに誰に咎められるものでもないはずなのに、

これは自分で勝手に思い決めた「義務」のようなものなんだろう。

年が明ける前に何とか-

11月23日(水、祝)、東京ミッドタウン日比谷6Fホールにて、

「第3回とことんオーガニック・シンポジウム

『 有機農業 これまでの50年、これからの50年 を語りつくそう

藤本敏夫没後20年記念シンポジウム 』」が開催された。

しつこいタイトルに、思いが詰まっている。

開催までの経過はすでに書いたので省くとして、

参加者は250人くらいだったろうか。

オープニングは、

おトキさん(歌手・加藤登紀子)の挨拶から始まった。

藤本さんとの夫婦関係がどうだったのかは、

さすがに僕が書ける話ではない。

ただ、亡くなってからの、藤本さんの功績をちゃんと残したいという

意思の凄みは、生前の頃より増したことはたしかだと思う。

いや、そうじゃないか。。。

彼女もまた、藤本の残した仕事の意味を今も追いかけているのだ、

きっと。

語りは、知床半島での観光船の事故への哀悼から始まり、

その勢いのまま予定には入れてなかった「知床旅情」を謳い、

そして本シンポへの思いを伝えて、「愛を耕す者たちよ」を熱唱した。

歌手はやっぱ、最後は歌で語るのである。

おトキさんが発した言葉-

「農業を変えなければ、地球は良くならない!」

そして本番。

セッションは4部構成で行われた。

トークセッション1は、

これまで有機農業をけん引してきた世代を中心に、

これまでの50年と、これからの50年に向けて進むべき道が語られた。

印象に残った言葉-

「食料とエネルギーをムダに使ってきた70年」

(水俣病への関わりから有機農業を始めた茨城・魚住道郎さん)

「耕作放棄地は今や48万ha(和歌山県の面積に匹敵)。

毎年3万haずつ増えている。

この2年で14万人の農民がいなくなった。

しかも農業者122万人中90万人が65歳以上になっている。

みんな、自分で耕せ! と言いたい」(千葉・下山久信さん)

トークセッション2は、

新しい農業スタイルを語るリレートーク。

インタビュアーは、藤本さんから鴨川自然王国を引き継いだ

次女で歌手のYaeさん。

会社を挙げて半農半Xに取り組み、有機米を社食に使う企業。

ソーラーシェアリングによるエネルギー自給型農業の実践。

“ 日本一小さい農家 ” ながら年間1200万を売り上げる若者。

有機農産物を使った加工品開発を手掛けるマーケッター。

有機農産物を使ったキッチンカー。そして

古民家民泊を運営しながら半農半X実践者を増やしている高坂勝さん

(『減速して自由に生きるダウンシフターズ』著者)の話などなど、

各地で新しい農業スタイルが生まれてきていることが紹介された。

まさに20年前に藤本さんが提唱した

「持続循環型田園都市」「里山往還型半農生活(半農半X)」「ワークシェアリング」

の形が広がっているというわけだ。

休憩をはさんで記念講演は、

『人新世の「資本論」』で一躍時の人になった斎藤幸平さん(東京大学准教授)。

講演タイトルは、

「ポスト資本主義の農業の “ 姿 ”

-世界の動きと持続可能な農業- 」

もはやパリ協定で設定された1.5度

(産業革命以前より平均気温+1.5℃までに抑えるという目標)

の実現も絶望的になりつつある状況下で、

これ以上資源を収奪しながら経済成長を続けること自体が、

人類破滅への道である。

水のように石炭を使い、二酸化炭素を排出するのみならず、

土壌を劣化させ、生態系をかく乱する大規模アグリビジネスから、

小規模アグロエコロジーへ。

大量生産・大量消費のシステムから距離をとった農的生活の復権。

コミュニティ、自然との関係性を大事にする価値観へ。

「農」への関係者を増やしていくこと。。。

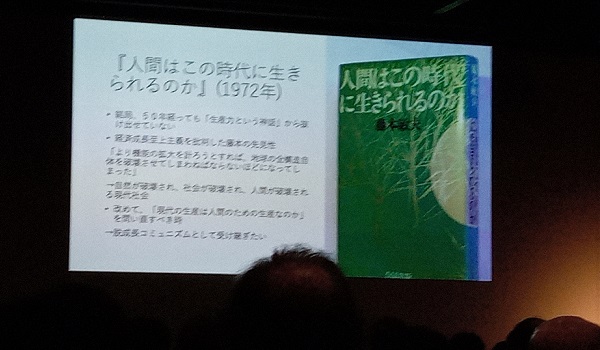

驚いたのは、

藤本さんが1972年に書かれた『人間はこの時代に生きられるのか』を、

斎藤さんが読んでいたことだ。

自然、社会、人間・・・

「地球の全構造自体を破壊させてしうほどになってしまった」現代社会。

経済成長至上主義を批判した藤本の先見性を評価した上で、

改めて「現代の生産は人類のための生産なのか」を問い直すべき時である、

と斎藤さんは説く。

資本主義経済という大枠の中で生きながら

“ 脱成長 ” を目指すというのは、すでにそれ自体、矛盾を孕んでいる。

しかし、成長の限界と進む気候危機を眼前にして、

我々はどういう方向へ生き方をシフトさせていかなければならないのか、

どう経済の仕組みをチェンジさせていかなければならないのか、

という問いを、いま僕らは突きつけられているのである。

その答えを導くキーワードが、

「農」(生命活動の土台から)ということだ。

消費の視点からいえば「食」ということになる。

その両者をつなげ、しっかりと握り合うことが、まずは大事なのだと。

まさにこれこそ20年前、藤本さんが亡くなる直前に

武部勤・農林水産大臣に出した「建白書」の神髄であった。

そして20年経って、ついに農水省は、

「有機」の面積を25%に広げるという

大胆な政策(通称「みどり戦略」)を宣言した。

時代の潮目が変わろうとしている中で、

さて、これからの50年、新世代のリーダーたちは何を語るのか。

-という流れで、最後のトークセッション3となる。

疲れた・・・今日はここまで。

スミマセン。

お問い合わせ

Contact

商品、委託加工、

その他ご不明点につきましては、

お気軽にお問い合わせくださいませ

-

055-974-2236

8:00-17:00(土日祝除く)

- お問い合わせフォームはこちら